続 北 海道日帰り温泉の旅

令

和7年月3日

July3, 2025

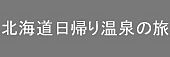

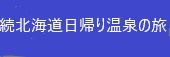

旭川市西神楽南1条1丁目西神楽パークセンター郷土資料室Ⅲ

消防団というとなんとなく火事が真っ先

に思い浮かびますが、西神楽は美瑛川の

氾濫でも度重なる被害を受けています。

そちらの方での活躍もされたことでしょ

う。

芦別の小さな神社を訪ねたときに、記

されていた言葉です。「辺鄙な山中に分

け入り開拓に従った者には神のほかに

頼るものはいなかった。」金刀比羅宮も

水難守護ご利益大と、故郷四国から勧請

したものだそうです。

旭 川市西神楽聖和 金刀比羅宮

旭 川市西神楽南一条3丁目 美瑛川治水竣工記念碑

July3, 2025

旭川市西神楽南1条1丁目西神楽パークセンター郷土資料室Ⅲ

消防団というとなんとなく火事が真っ先

に思い浮かびますが、西神楽は美瑛川の

氾濫でも度重なる被害を受けています。

そちらの方での活躍もされたことでしょ

う。

芦別の小さな神社を訪ねたときに、記

されていた言葉です。「辺鄙な山中に分

け入り開拓に従った者には神のほかに

頼るものはいなかった。」金刀比羅宮も

水難守護ご利益大と、故郷四国から勧請

したものだそうです。

旭 川市西神楽聖和 金刀比羅宮

旭 川市西神楽南一条3丁目 美瑛川治水竣工記念碑

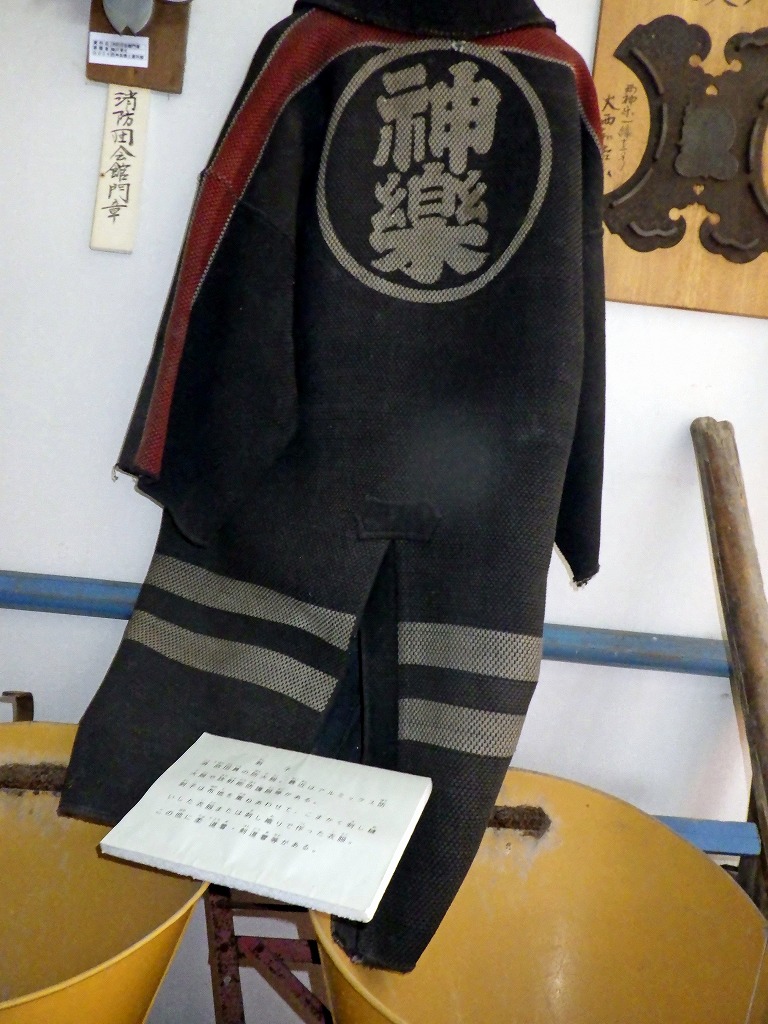

今振り返って考えても不思議ですが、小学校

入学前の昭和30年代と思いますが、家族で

海に遊びに出かけました。貧乏農家の行事と

しては破格の贅沢だったことと思います。

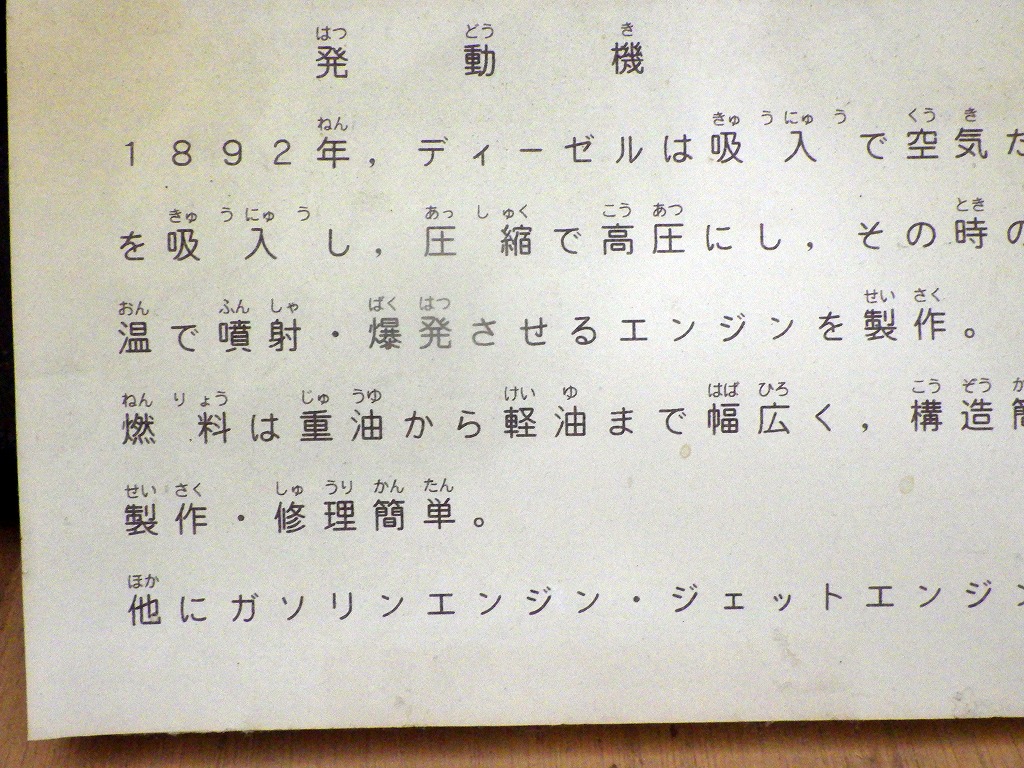

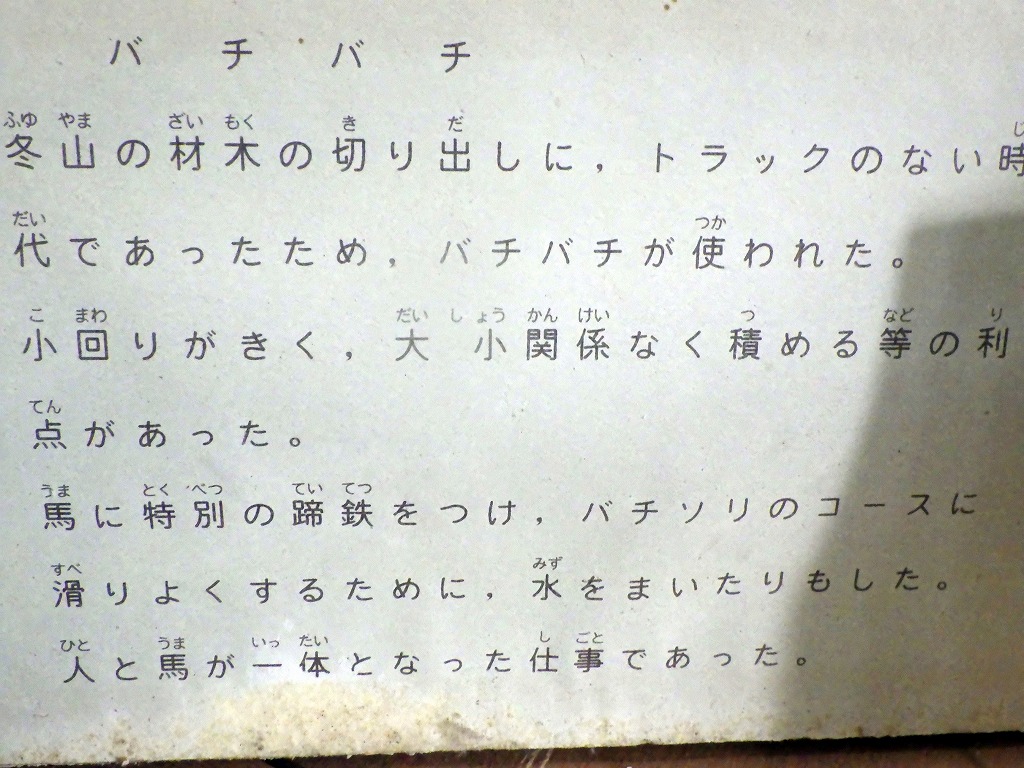

漁船に乗せてもらい、不思議な音だったのを

いまだに記憶しています。焼き玉エンジンだ

ったようです。

持ち帰った貝殻や、海の砂は何年も宝物の地

位にありました。

筆者よりもう少し若い方は労働を一変させた

発動機の音が長く記憶に残っているかもしれ

ません。

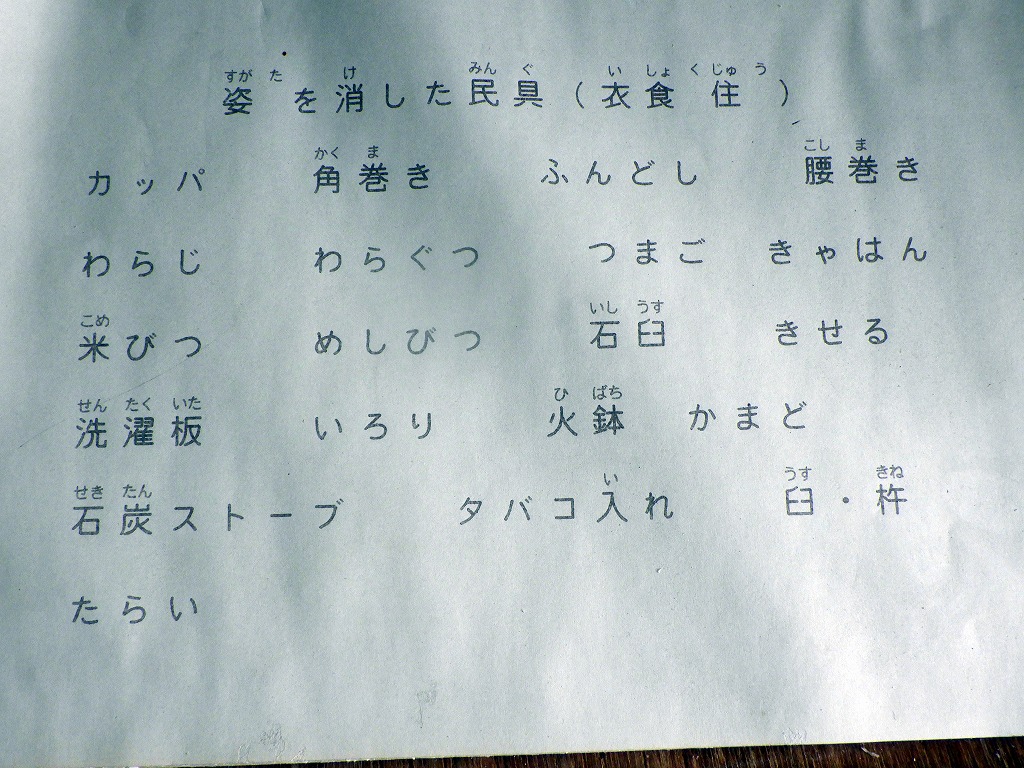

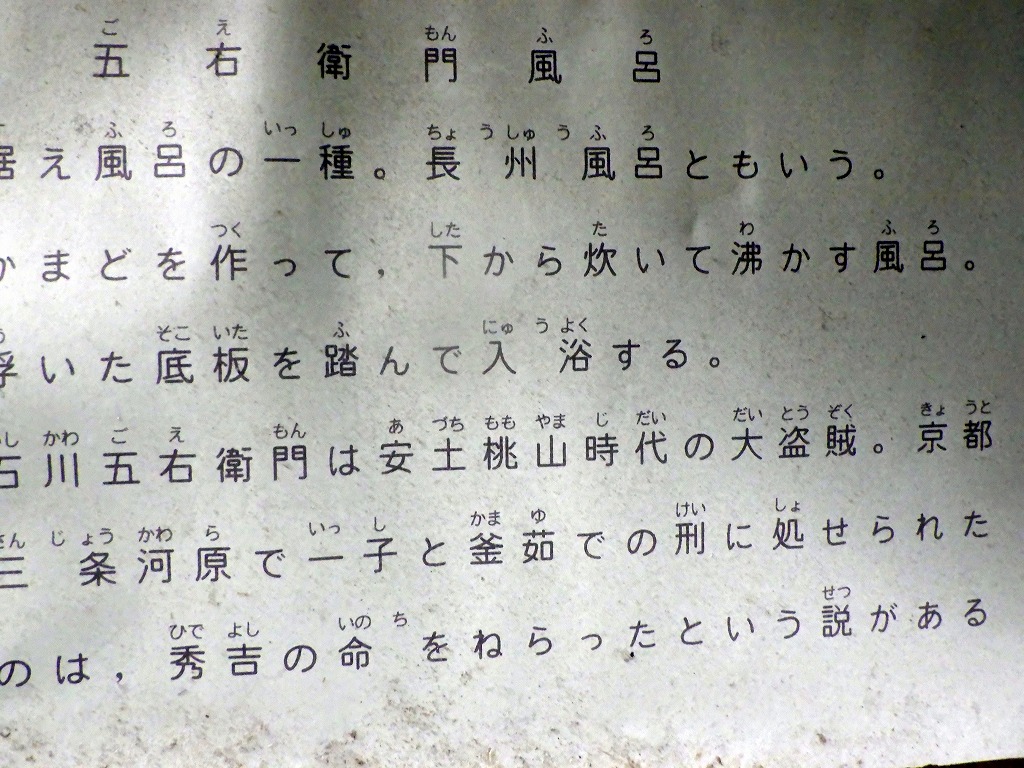

「かまど」は単語としてそれなりに理解してい

ますが、実際に活用している姿を目にしたの

は昔の大きな農場経営者の直系の方のお宅

と入植の時から地域の名門と言われていた

お宅くらいでしょうか。

広い土間があって、隅に多分一つには大きな

釜がおかれていたような気がします。昭和50

年代です。

いろりは昭和49年別海町に赴任したおり、

まだ数軒の農家で現役でした。不思議と嫁舅

まで考えても家族仲が良く、囲炉裏のあるお

家は家族仲が良いと信じ切ったものです。

臼、杵は大正生まれの父が健在の内は我が

家のとても大切な道具でした。

正月に家族そろって餅つきができること自

体、とりあえず平穏な一年を過ごすことが

できた喜びだったのでしょう。また、子供た

ちが小学生も高学年になると杵を自在に操

る力が備わりその成長を感じることができ

たのだと思います。

ふんどしについては、高齢者の集う温泉に

ここ十数年通い続けていますが、現在は皆

無です。少なくとも通い始めてお兄さんと

私が呼ばれていたころにはちらほら愛好者

がいました。

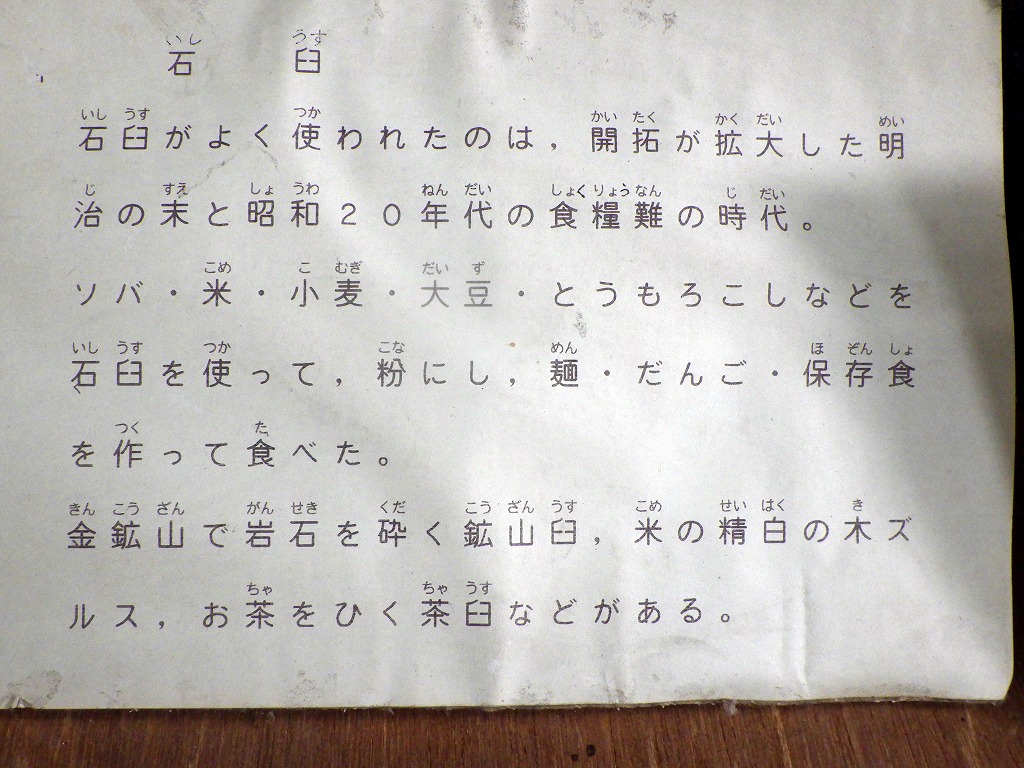

石臼がよく使われたのは昭和20年代の食糧難

の時代と説明があります。なるほど納得です

資料室に掲げられている巨木の姿が残る門標

には「稲葉」の名がありました。この地に多い名

前のようですが、以前見かけた地域の水利に

尽くした稲葉平右衛門翁の碑と同姓ですから

、少なくとも一族の方が今日に繋がっている

のだろうと推察しました。

旭 川市西神楽2線 稲葉平右衛門翁之碑

神楽神社にある神社の表示板も稲葉の氏名が

彫られていました。シベリア凱旋記念記され

ています。

神 楽神社

旭 川市西神楽南1条1丁目西神楽 パークセンター郷土資料室Ⅰ

旭 川市西神楽南1条1丁目西神楽 パークセンター郷土資料室Ⅱ

旭 川市西神楽南1条1丁目西神楽 パークセンター郷土資料室Ⅲ